Bundeswehrkrankenhaus Berlin - Baufeld C

Im Rahmen eines 2-phasigen Wettbewerbs soll das Bundeswehrkrankenhaus Berlin auf dem Baufeld C um 3 Funktionen erweitert:

Eine neue (Lehr-)Rettungswache, ein Parkhaus, sowie Unterkünfte für Bundeswehrsoldaten.

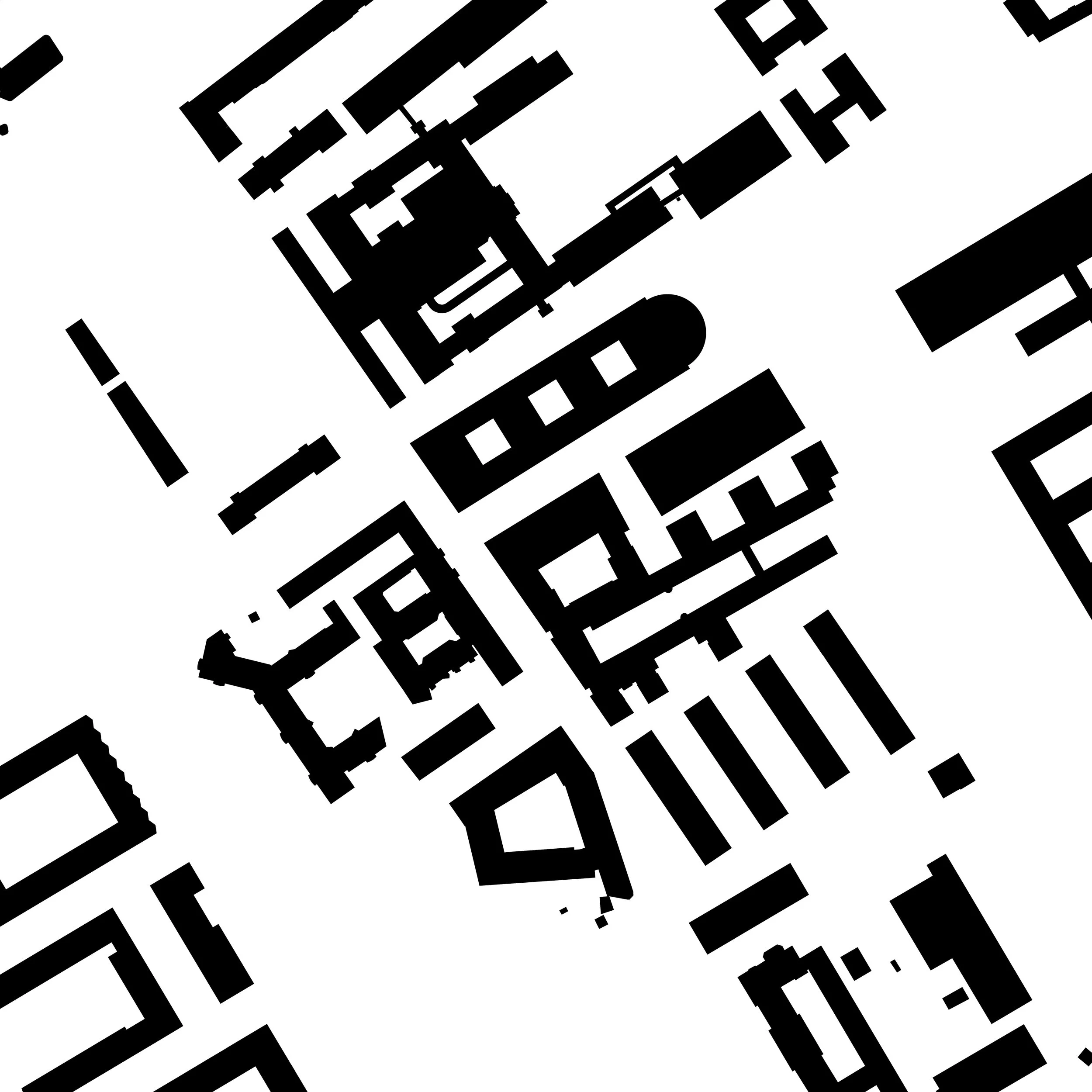

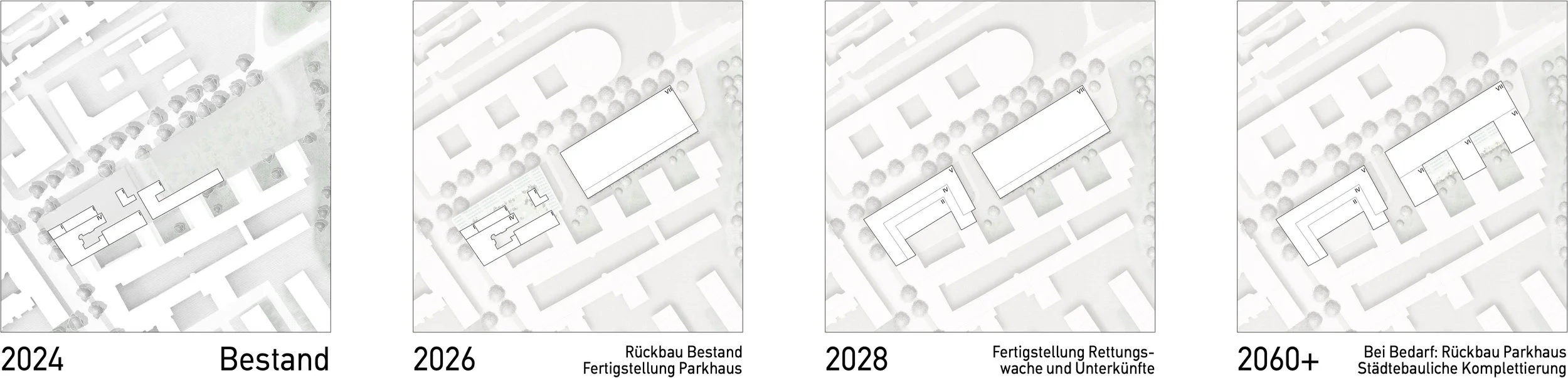

Städtebau und Architektur

Die Rettungswache und das Parkhaus komplementieren die städtebauliche Struktur bis zum Grünzug entlang der Panke. Die Wache setzt die Bebauung der Scharnhorststraße bis zur Ida-von Arnim Straße fort und bildet mit dem Bestand eine Hofbebauung aus. Das Volumen des Parkhauses ist so positioniert, dass zur Panke ein maximal großer Grünraum und zu den Wohnbauten „quergelüftete“ grüne Höfe entstehen. In Zukunft, nach Umsetzung eines PKW reduzierten Mobilitätskonzeptes, kann das Parkhaus demontiert und die Kammstruktur des Wohnungsbaus zu großen Wohnhöfen erweitert werden.

Wache und Unterkünfte

Die Rettungswache und die Unterkünfte sind in einem Gebäude zusammengefasst. Die Wache im EG und 1.OG und die Unterkünfte in den darüberliegenden Geschossen. Die Wache setzt die Vorgaben und Abläufe einer Rettungswache mit der zweigeschossigen Arrondierung der Funktionsräumen um die zentrale Fahrzeughalle flächeneffizient, mit besonders kurzen Wegen, um. Erschließung erfolgt von Westen in einen zweigeschossigen Erschließungsbereich. Mit Blick in das Herz der Wache werden von hier Umkleiden und Diensträume erreicht. Auf der anderen Seite der Halle liegen Ruheräume und Schulungsräume, ebenfalls mit einer internen Treppe direkt mit der Fahrzeughalle verbunden. Die Wache ist von ihrer täglichen Nutzung mit der Fahrzeughalle als zentralen Ort des Geschehens gedacht und geplant. Die Lage der Fahrzeughalle hat den Vorteil der Zufahrt über die Scharnhorststraße und Ausfahrt über die Ida-von Arnim-Straße. Um Emissionen durch einfahrende Fahrzeuge zu minimieren, ist der Hof mit einer wetteroffenen licht- und schallabsorbierenden Struktur überspannt.

In den oberen Geschossen liegen die Unterkünfte. Das Gebäudevolumen schließ den Straßenverlauf. Der Baukörper folgt dem übergeordneten Ziel eine harmonische Stadtstruktur auszubilden. Ganz nebenbei schafft er einen wettersicheren Vorplatz und schirmt die auftretende Emissionen beim Anfahren der Rettungsfahrzeuge zum Vorteil der Unterkünfte und des zukünftigen Krankenhauses wirkungsvoll ab

Die Ünterkünfte haben eine eigene Erschließung von der Scharnhorststraße. Das Treppenhaus der Wache wird nur im Rettungsfall genutzt. Wie auch umgekehrt, das Treppenhaus der Unterkünfte nur im Rettungsfall von der Wache genutzt wird. Über Flure mit Fenstern an den Endpunkten, als Orientierung und für die natürliche Belichtung, werden die in Holzkonstruktion errichteten Unterkünfte erschlossen. Das oberste Geschoss ist einhüftig und erlaubt damit bei Bedarf die einfache Erweiterung um weiter 25 Unterkünfte.

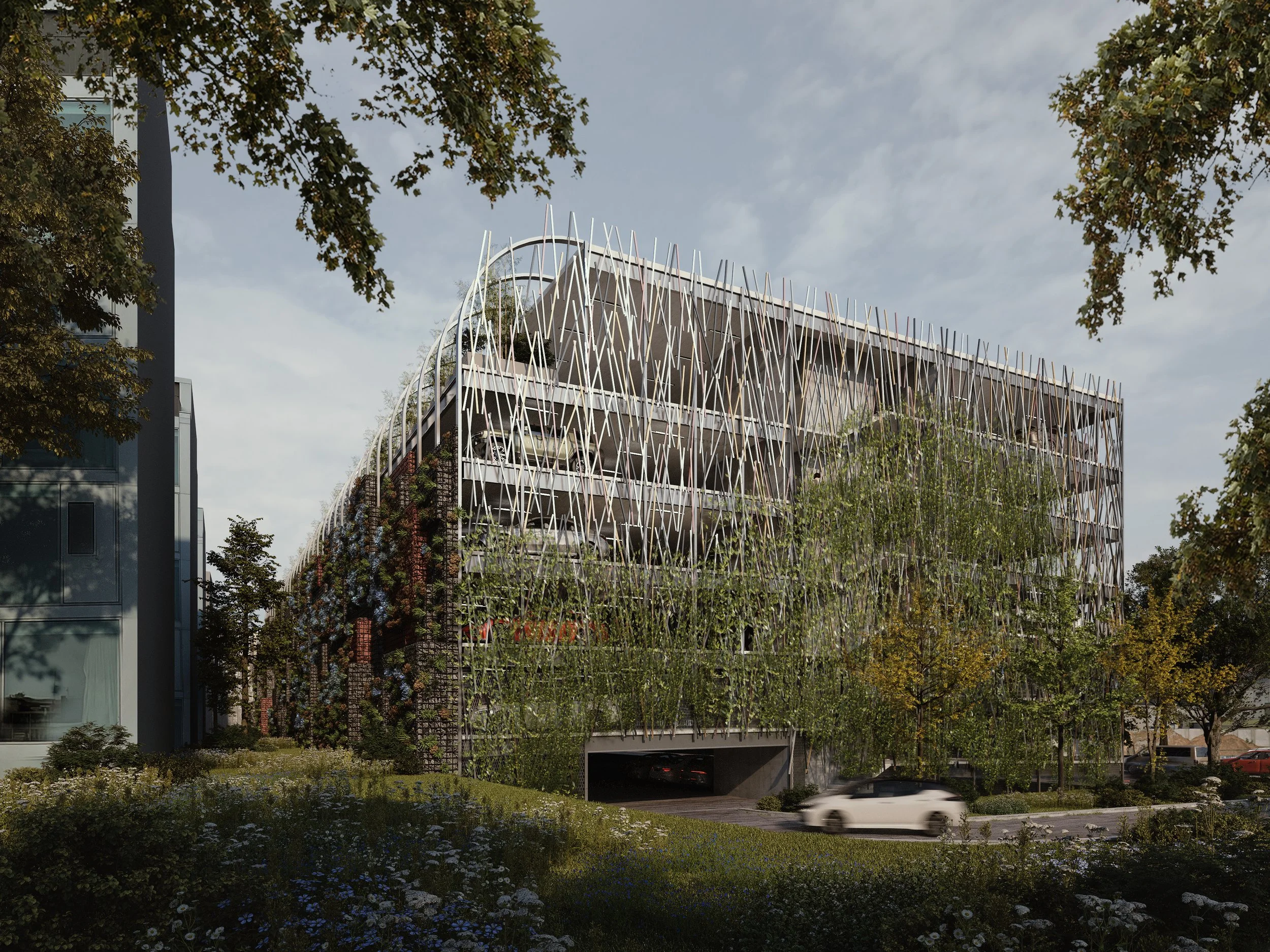

Parkhaus

Das Parkhaus bildet als eigenständiges Bauwerk die Bauflucht der Ida-von Arnim- Straße aus. Es hält Abstand zum Wohnungsbau, so dass die Höfe von guter Querlüftung profitieren und lässt großzügigen Grünraum zur Panke. Das Parkhaus ist ein Split-Level-Parkhaus mit 560 Parkplätzen. Es ist durch „Rapid Exit“ und getrennte Auf- und Abfahrten für optimale Effizienz bei Schichtdienst ausgelegt. Im Souterrain, mit direkter Sichtverbindung zur Straße, sind auf 550m2 Stellplätze für Fahrräder, Lastenräder und E-Bikes angeordnet. Das Parkhaus wird in demontierbarer Elementbauweise errichtet.

Konstruktion & Statik

Grundsätze für die Werkstoffwahl und Konstruktion

Nachwachsende natürliche Materialien oder Recycle-Werkstoff

Wiederverwendung von vorhandenen Baumaterialien

Recyclierbarkeit der Materialien, zukünftige Wiederverwertbarkeit

Minimierung des Materialeinsatzes

Minimierter Ressourceneinsatzes für Erstellung und Anlieferung

Sortenreine Demontierbarkeit

Verwendung der Materialien entsprechend der Werkstoffeigenschaften

Sinnhafte Verwendung von Stahlbeton entsprechend der wirtschaftlich und technisch konkurrenzlosen Eigenschaften, u.a. hinsichtlich: mehraxialer Tragwirkung, Brandschutz, Schallschutz und Robustheit

Fossilfreie

Energiekonzept

Energieberater: e-Zeit

Erneuerbare Energien, insbesondere aus Luft und Geothermie, stehen stetig zur Verfügung und bedürfen bei Wind- und Sonnenenergie einer ausgefeilten Speicher- und Regelungslogik für wirtschaftliche Nutzung in allen Jahreszeiten. Eine hohe Anlageneffizienz basiert auf der Integration erneuerbarer Energie ins Heizsystem und Langzeitpufferung durch den Dynamischen Energiemanager (DEM), welcher thermische Kapazitäten ermittelt und Energieflüsse für ein Smart Grid steuert.

Durch die Kombination von Wärme- und Strommanagement können Energiekosten und THG-Emissionen gesenkt werden, während das Gebäude zur Netzstabilisierung beiträgt. Eine ganzheitliche Betrachtung von Energieströmen ermöglicht die Optimierung und ein effizientes Monitoring, was den ökologischen Fußabdruck reduziert. Die Vernetzung basierend auf Wärmepumpentechnologie verbessert den ökologischen Fußabdruck und unterstützt die Wärmewende, was zu einer Reduktion des Ressourcenaufwands und CO2-Ausstoßes führt.

Für die Bauherrschaft ergeben sich Vorteile wie niedrigere Investitions- und Finanzierungskosten sowie ein geringeres Risiko durch energetische Auflagen. Die Reduktion des Ressourcenaufwandes führt zu niedrigeren Baukosten und macht grüne Energie bezahlbar, wodurch bezahlbare grüne Energie zum Motor der Energiewende wird.

Das Energieversorgungskonzept basiert auf der Nutzung von außenliegenden Luft-Wasser-Wärmepumpen und einer Brunnen-Wasser-Wärmepumpe für effiziente Wärmegewinnung. Photovoltaik- und PVT-Anlagen auf Dachflächen unterstützen sowohl die Fahrzeugbeladung als auch die Quellregenerierung. In der Energiezentrale, ausgestattet mit einem Netzspeicher, wird Wärme für Frischwasserstationen und die Heizung produziert, wobei Energie von beiden Wärmepumpen integriert wird. Die Heizkreisauslegung erfolgt nach abgestimmten Raumtemperaturen und unter Beachtung anerkannter technischer Standards und aktueller Normen.

Passive Kühlung

Über das Heiz-/ Kühlregister im Zuluftkanal können die Wohneinheiten im Sommer zusätzlich gekühlt werden. Die maximal abzuführende Kühlleistung entspricht nicht der tatsächlichen Kühllast der Appartements, sondern dient als unterstützende Kühlung! Dafür wird die Raumwärme im Heizregister an einen Solekreislauf abgegeben, der wiederum die Wärme über Rückkühler auf dem Gebäudedach an die Umwelt abgibt. Der Solekreislauf nutzt im Sommerfall die Heizungsrohre. Die Umschaltung erfolgt manuell von Winter- auf Sommerbetrieb zu einem gewünschten Zeitpunkt.

Habitate für Flora und Fauna

Ökologisches Konzept

Habitate für Flora und Fauna

Unser Entwurf macht nicht mit Übernahme der Verantwortung halt, ökologisch bedachtkonstruierte und in Bau und Betrieb ressourcenschonende Räume für Menschen zu schaffen.

Unser Entwurf übernimmt Verantwortung dafür, dass sich an diesem Ort ein Habitat für Flora und Fauna entwickelt, der den Herausforderungen unserer Zeit für einen zukunftsfähigen Lebensraum gerecht wird.

Dies setzen wir um durch: Die integrative Planung von Architektur und Freiraum. Das Selbstverständnis für eine gebaute Welt in symbiotischer und synergetischer Beziehung mit Flora und Fauna sowie Ressourcen- und Klimaschutz. Die Planung von Konzepten und Materialien, die eben diesen Ort entstehen lassen.

Vegetationskonzept

Alle Neupflanzungen sind gemeinhin klimaresistent und zukunftssicher Um Resilienzen für künftige Krankheiten und Schädlingen zu bilden wird auf eine hohe Artenvielfalt heimischer und nicht heimischer Gehölze gesetzt, die nach neusten Studien gerade in der Kombination eine große Vielfalt an Tier- und Insektenarten beheimaten.

Wassermanagement

Pflasterflächen werden über bepflanzte Randbereiche durch die belebte Oberbodenzone entwässert. Wo dies nicht möglich ist, wird das Wasser in Zisternen gesammelt und zur Bewässerung genutz

Bundeswehrkrankenhaus Berlin - Baufeld C

Die Rettungswache und das Parkhaus komplementieren die städtebauliche Struktur bis zum Grünzug entlang der Panke. Die Wache setzt die Bebauung der Scharnhorststraße bis zur Ida-von Arnim Straße fort und bildet mit dem Bestand eine Hofbebauung aus. Das Volumen des Parkhauses ist so positioniert, dass zur Panke ein maximal großer Grünraum und zu den Wohnbauten „quergelüftete“ grüne Höfe entstehen. In Zukunft, nach Umsetzung eines PKW reduzierten Mobilitätskonzeptes, kann das Parkhaus demontiert und die Kammstruktur des Wohnungsbaus zu großen Wohnhöfen erweitert werden.

Wache und Unterkünfte

Die Rettungswache und die Unterkünfte sind in einem Gebäude zusammengefasst. Die Wache im EG und 1.OG und die Unterkünfte in den darüberliegenden Geschossen. Die Wache setzt die Vorgaben und Abläufe einer Rettungswache mit der zweigeschossigen Arrondierung der Funktionsräumen um die zentrale Fahrzeughalle flächeneffizient, mit besonders kurzen Wegen, um. Erschließung erfolgt von Westen in einen zweigeschossigen Erschließungsbereich. Mit Blick in das Herz der Wache werden von hier Umkleiden und Diensträume erreicht. Auf der anderen Seite der Halle liegen Ruheräume und Schulungsräume, ebenfalls mit einer internen Treppe direkt mit der Fahrzeughalle verbunden. Die Wache ist von ihrer täglichen Nutzung mit der Fahrzeughalle als zentralen Ort des Geschehens gedacht und geplant. Die Lage der Fahrzeughalle hat den Vorteil der Zufahrt über die Scharnhorststraße und Ausfahrt über die Ida-von Arnim-Straße. Um Emissionen durch einfahrende Fahrzeuge zu minimieren, ist der Hof mit einer wetteroffenen licht- und schallabsorbierenden Struktur überspannt.

In den oberen Geschossen liegen die Unterkünfte. Das Gebäudevolumen schließ den Straßenverlauf. Der Baukörper folgt dem übergeordneten Ziel eine harmonische Stadtstruktur auszubilden. Ganz nebenbei schafft er einen wettersicheren Vorplatz und schirmt die auftretende Emissionen beim Anfahren der Rettungsfahrzeuge zum Vorteil der Unterkünfte und des zukünftigen Krankenhauses wirkungsvoll ab

Die Ünterkünfte haben eine eigene Erschließung von der Scharnhorststraße. Das Treppenhaus der Wache wird nur im Rettungsfall genutzt. Wie auch umgekehrt, das Treppenhaus der Unterkünfte nur im Rettungsfall von der Wache genutzt wird. Über Flure mit Fenstern an den Endpunkten, als Orientierung und für die natürliche Belichtung, werden die in Holzkonstruktion errichteten Unterkünfte erschlossen. Das oberste Geschoss ist einhüftig und erlaubt damit bei Bedarf die einfache Erweiterung um weiter 25 Unterkünfte.

Parkhaus

Das Parkhaus bildet als eigenständiges Bauwerk die Bauflucht der Ida-von Arnim- Straße aus. Es hält Abstand zum Wohnungsbau, so dass die Höfe von guter Querlüftung profitieren und lässt großzügigen Grünraum zur Panke. Das Parkhaus ist ein Split-Level-Parkhaus mit 560 Parkplätzen. Es ist durch „Rapid Exit“ und getrennte Auf- und Abfahrten für optimale Effizienz bei Schichtdienst ausgelegt. Im Souterrain, mit direkter Sichtverbindung zur Straße, sind auf 550m2 Stellplätze für Fahrräder, Lastenräder und E-Bikes angeordnet. Das Parkhaus wird in demontierbarer Elementbauweise errichtet.

Freiraumplanung

Vegetationskonzept: Alle Neupflanzungen sind gemeinhin klimaresistent und zukunftssicher Um Resilienzen für künftige Krankheiten und Schädlingen zu bilden wird auf eine hohe Artenvielfalt heimischer und nicht heimischer Gehölze gesetzt, die nach neusten Studien gerade in der Kombination eine große Vielfalt an Tier- und Insektenarten beheimaten.

Dachbegrünung: Die Dächer erfüllen ökologische Funktionen. Die Unterkünfte erhalten über dem 4.OG ein Dach mit extensiver Begrünung und Photovoltaik sowie über dem 1.OG und 3.OG Biodiversitätsdächer mit intensiver Begrünung. Sie werden als Retentionsdächer ausgeführt, überschüssiges Regenwasser wird über Drainmatten gesammelt und Regenwasserzisternen mit Versickerungsanlagen unterhalb des Hofes der Wache zugeführt. Das gesammelte Wasser wird als Grauwasser und in Trockenperioden zur Bewässerung der Gründächer genutzt.

Auch das Parkhaus erhält extensive Dachbegrünung mit Photovoltaikanlagen. Auf Grund von Abstandsregelungen kann in der letzten Ebene die Parkplatzreihe zum Wohnungsbau nicht ausgeführt werden. Sie wird deshalb als Trog-Streifen mit intensiver Begrünung geplant. Überschüssiges Regenwasser vom Dach wird zunächst hier gesammelt, dann die Gabionenwand bewässert und weiter in die Regenwasserzisternen mit Versickerungsanlage geführt. (Bewässerungskaskade). Das gesammelte Wasser wird in Trockenperioden zur Bewässerung der Gründächer genutzt.

Wassermanagement: Pflasterflächen werden über bepflanzte Randbereiche durch die belebte Oberbodenzone entwässert. Wo dies nicht möglich ist, wird das Wasser in Zisternen gesammelt und zur Bewässerung genutzt.

|

PROJEKT INFORMATION |

|

|

Ort |

Berlin |

|

Bauherr |

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung |

|

Jahr |

2024 |

|

Status |

Wettbewerb |

|

Programm |

Städtebau, Quartiersentwicklung, Außenraumkonzept |

|

Größe |

13.000 m2 |