PLGBC - Muzeum Lotnictwa Polskiego

Preis des Polish Green Building Council für das Luftfahrtmuseum in Krakau, Polen

Mit grundsätzlichen Entscheidungen der Gebäude- und Technikkonzeption in der frühen Planungsphase, einer nachhaltigen Materialwahl, einem überlegten Bauprozess, einem maßgeschneiderten Maintenance-Konzept und der Berücksichtigung von Nutzerverhalten wurde die Minimierung des Aufwandes in Bau-und Betrieb umgesetzt.

Durch die integrale Planung mit ARUP International für die TGA- und Tragwerksplanung ist ein nachhaltig ökologisches Museum konzipiert und realisiert worden.

Die Aufteilung des Hauses in unterschiedliche, nach Nutzung gestaffelte Temperaturzonen (Zwiebelprinzip), natürliche Lüftung und intensive Tageslichtnutzung vermindern erfolgreich den technischen Aufwand und die laufenden Betriebsaufwendungen. Im Ergebnis liegt der Primärenergiebedarf des Gebäudes weit unter den Referenzwerten für vergleichbare Museumsbauten. Der Bauprozess und die Baumaterialien entsprechen einem nachhaltig ökologischen Lebenszyklus von Gewinnung - Transport - Verarbeitung – Maintenance und Nutzung bis zum Recycling der Immobilie.

Das Museum ist hierfür mit dem PLGBC-Award 2010, als „Best Ecological Building in Poland“, ausgezeichnet worden.

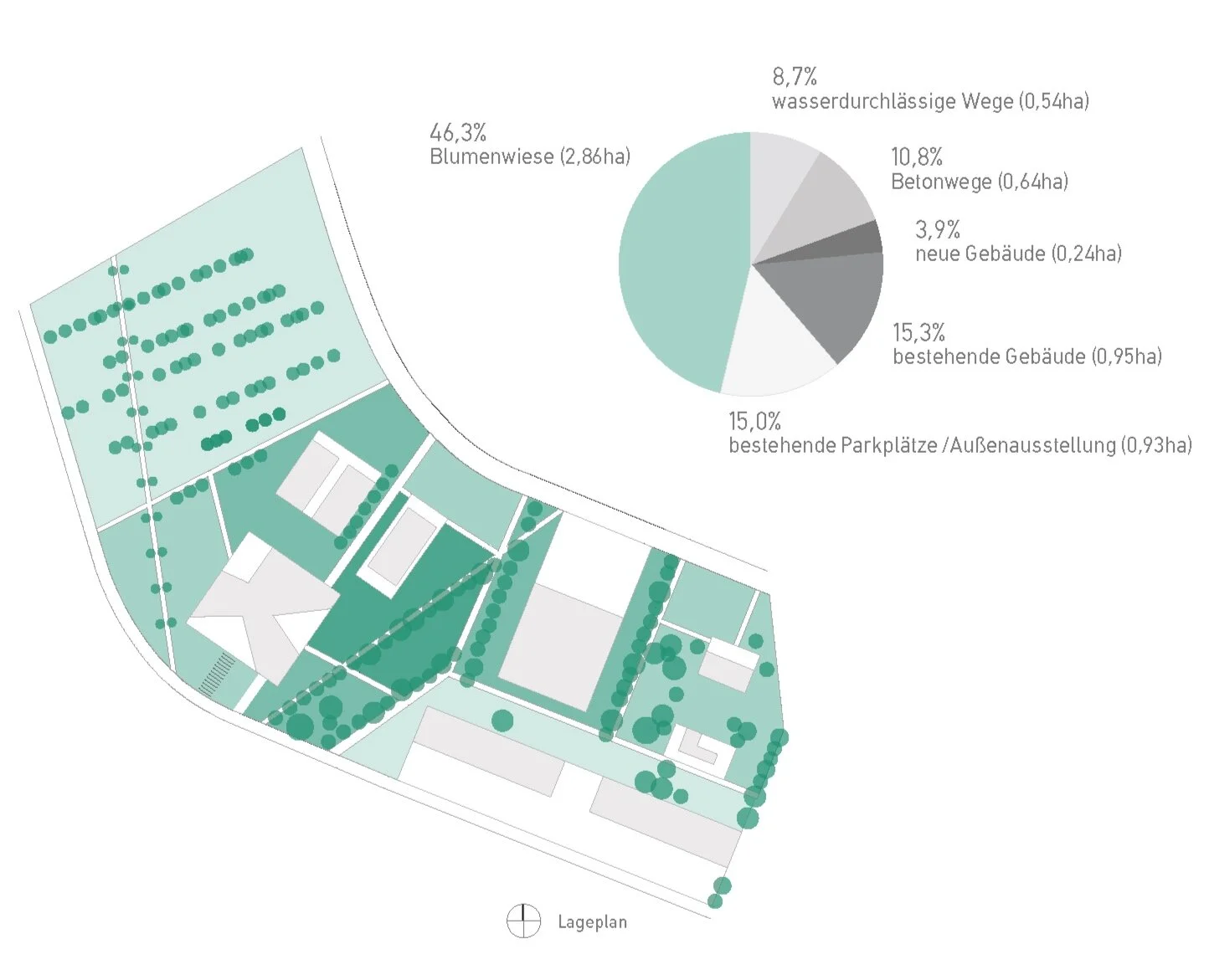

Minimierung der versiegelten Flächen

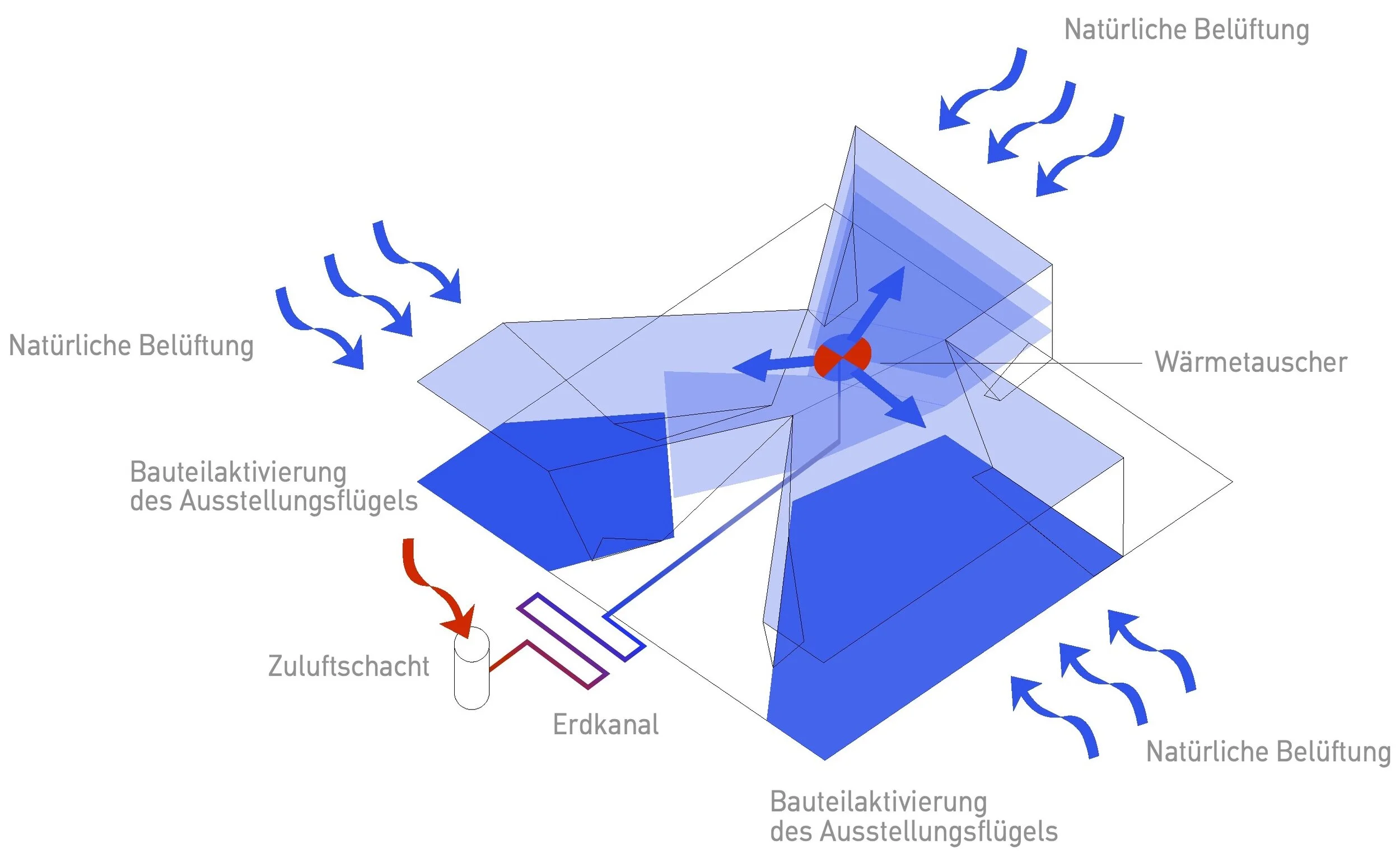

Ziel des Konzeptes für die Heizung, Kühlung und Lüftung des Gebäudes ist die Minimierung des hierfür einzusetzenden Energiebedarfs von Technik in Bau und Betrieb bei gleichzeitiger Maximierung der Aufenthalts- und Nutzungsqualität im Ausstellungs- sowie auch im Administrationsbereich.

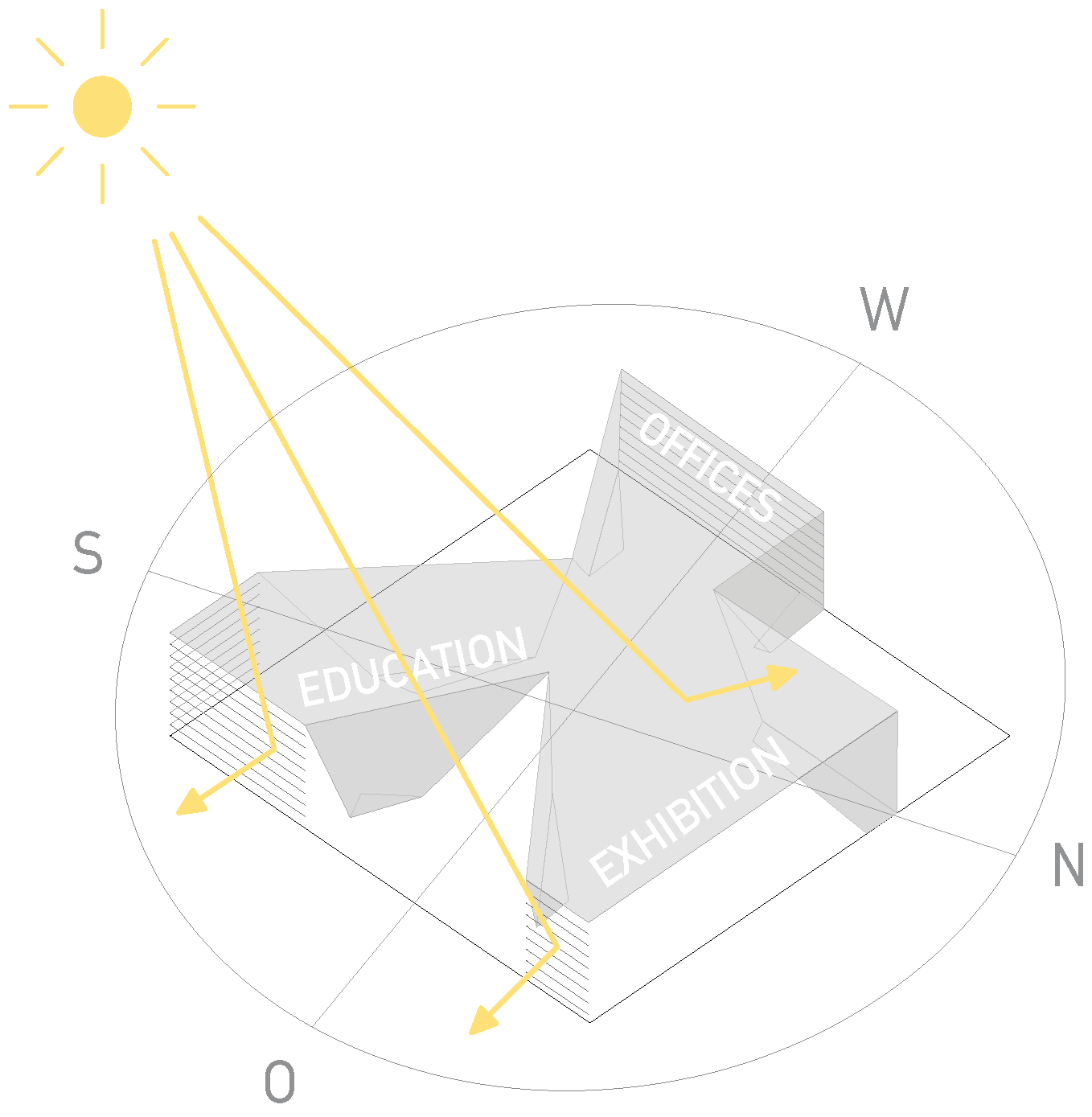

Das integral geplante Haus setzt für die Vermeidung von Energieaufwand bereits bei der Gebäudeform und Fassade an: Das optimierte Verhältnis von Volumen/Nutzfläche zur Außenfläche, die Aufteilung in drei nutzungsspezifisch unterschiedlich temperierte Gebäudeflügel und ein hoher Sonnen- und Wärmeschutz reduzieren bereits erfolgreich den Energiebedarf im Vergleich zu Referenzgebäuden. Die weitestgehende Realisierung von natürlicher Be- und Entlüftung vermeidet aufwändige technischer Anlagen und den daraus resultierenden kostenintensiven Betrieb.

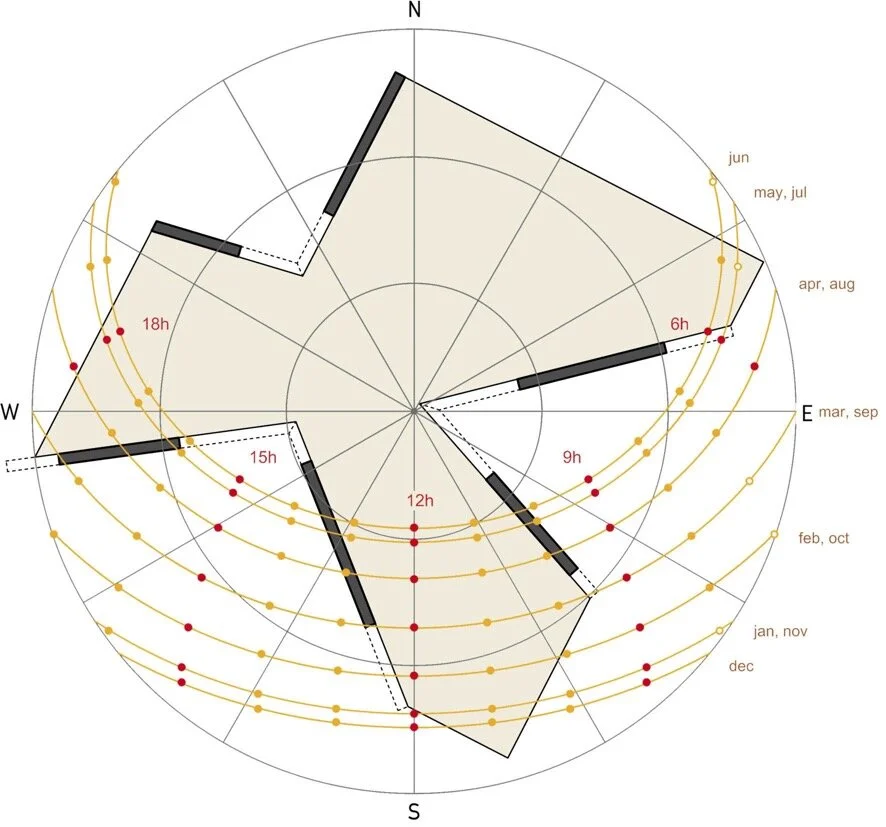

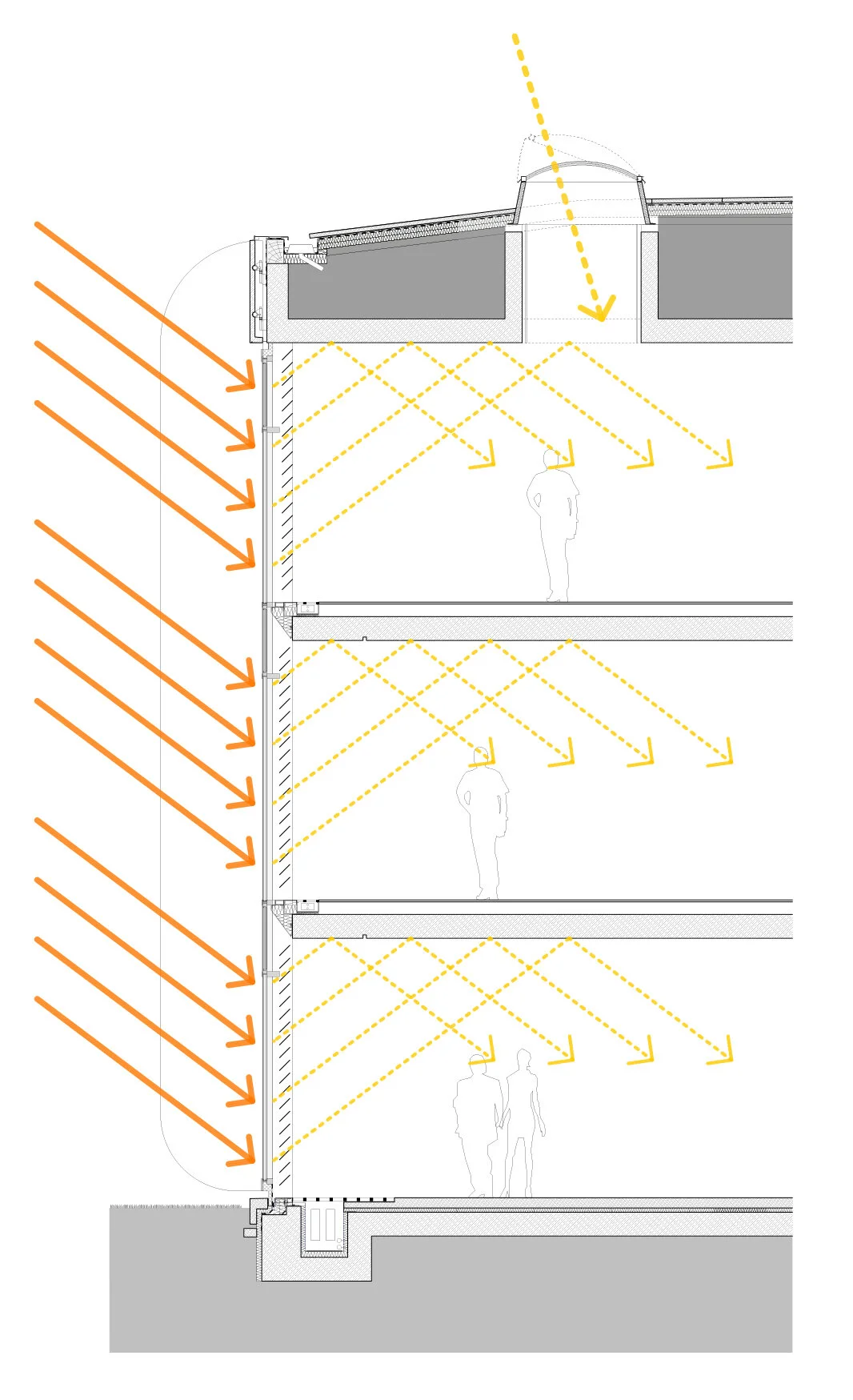

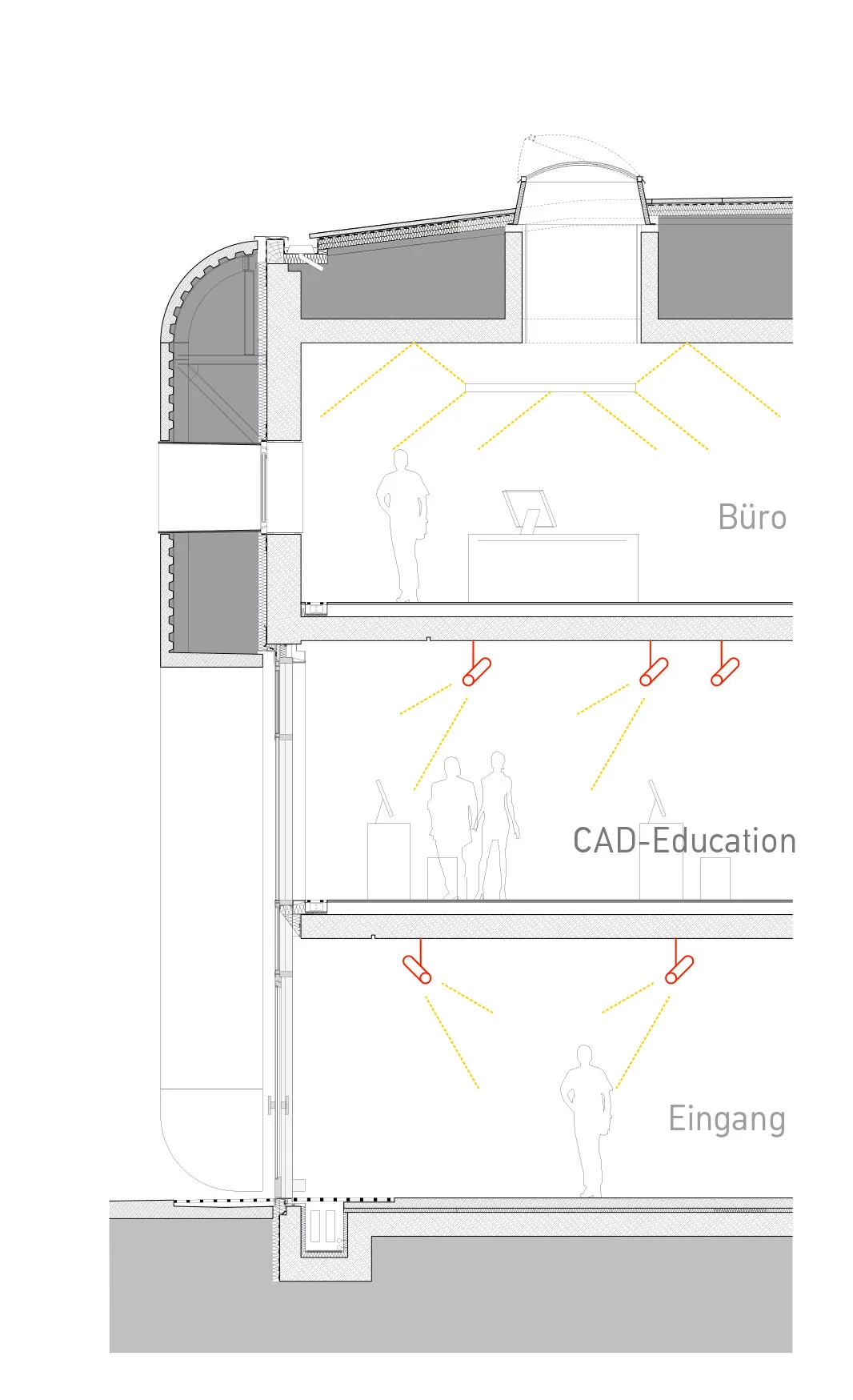

Die Ausrichtung des Ausstellungsflügels nach Norden sorgt ganztägig für eine natürliche, indirekte und diffuse Beleuchtung der Exponate. Licht lenkende Lamellen an der Fassade werden tageslichtabhängig gesteuert und werfen natürliches Licht tief in den Raum und an die Decke. Künstliche Beleuchtung wird sparsam, nicht „flächendeckend“ eingesetzt, dies ist nicht nur energetisch sinnvoll, sondern Mittel zur Akzentuierung einzelner Ausstellungsstücke.

Ausrichtung minimiert Wärmeeintrag durch Sonneneinstrahlung

Massive zweischalige Stahlbetonwand-Konstruktion gen Süden, Nutzflächen gen Westen und Osten, Ausstellung gen Norden

Zweischalige Stahlbeton-Dachkonstruktion

Veschattung durch Sonnenstandsgesteuerte Jalousien

Wärme- / Sonnenschutzverglasung in optimiertem Verhältnis von Sonnen- und Wärmeschutz zur Lichttransmission

( U=1,1 W/m2 K; G= max. 0,6; LT= min. 60%

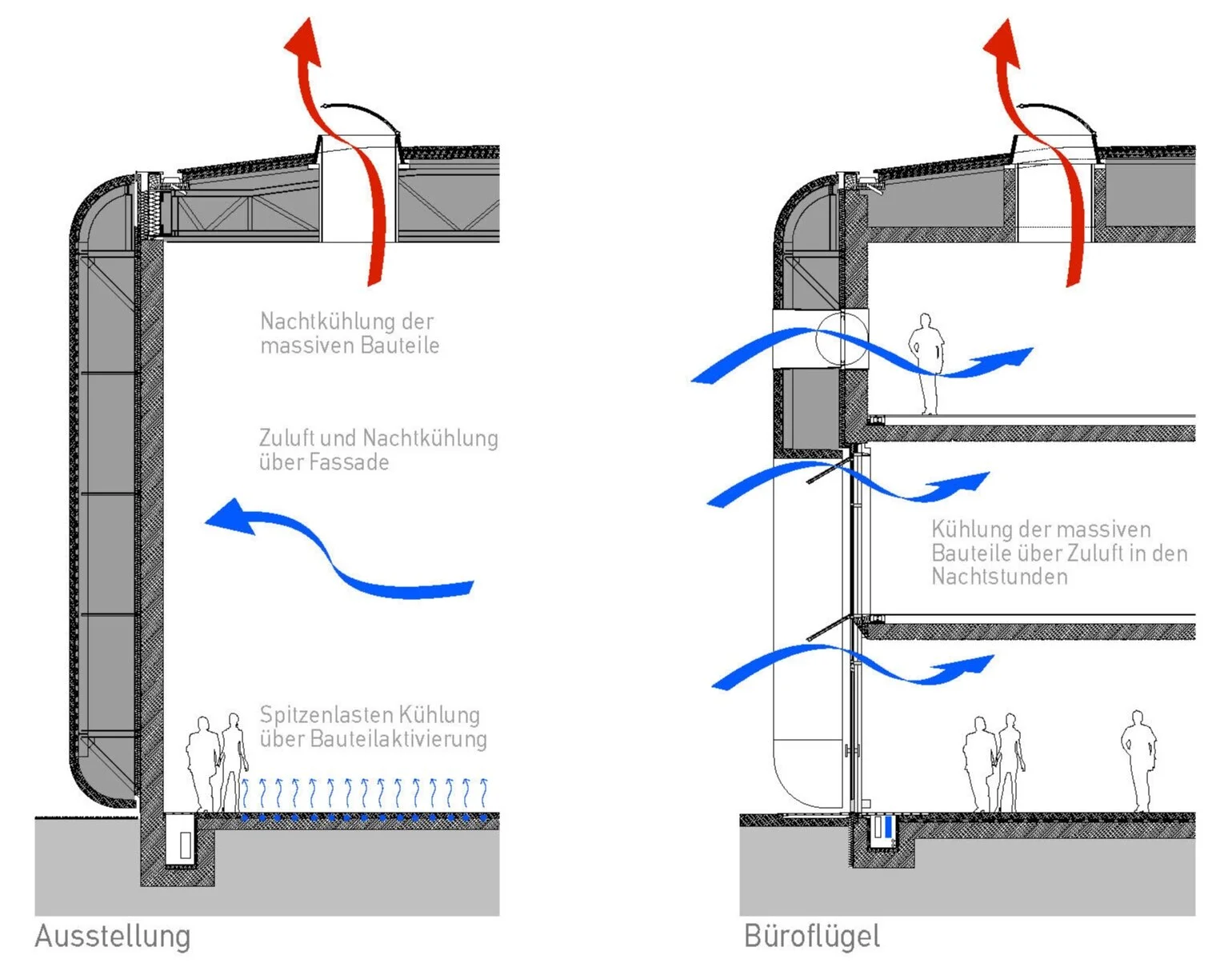

Grundkonzept der natürlichen Lüftung der drei Gebäudeflügel im Sommer: Über die Fassade erfolgt in den Nachtstunden die freie Lüftung und Kühlung der massiven unverkleideten Stahlbetondecken und Wände als antizyklische Speichermasse. Die thermische Trägheit des über Nacht abgekühlten massiven Materials führt zu einem „frischen“ Raumklima während der Öffnungszeiten des Museums. Gen Norden ausgerichtet und mit einem 200 qm großen Tor versehen, wird auch die Ausstellung im Sommer natürlich belüftet und ohne Klimatisierung genutzt. Große Oberlichter sorgen für eine gute Querlüftung.

Natürliche Lüftung und Kühlung

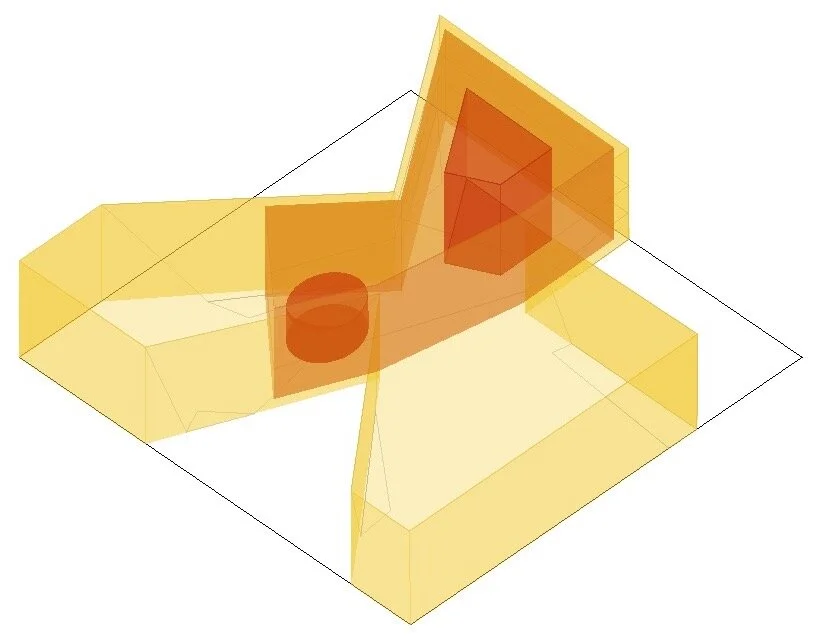

Räume mit größeren Heizlasten im „Zwiebelprinzip" durch Räume mit niedrigen Heizlasten umschlossen

Reduzierung des Heizenergiebedarfs

Erhöhung des akustischen Komforts

Reduzierung technischer Anlagen und der laufenden Heizkosten

Lage der Räume mit Bedarf natürlicher Belichtung - Büros / Ausstellung - an der Fassade

Kino, Konferenz und Nebenräume im Baukörperinnere

Zwiebelprinzip

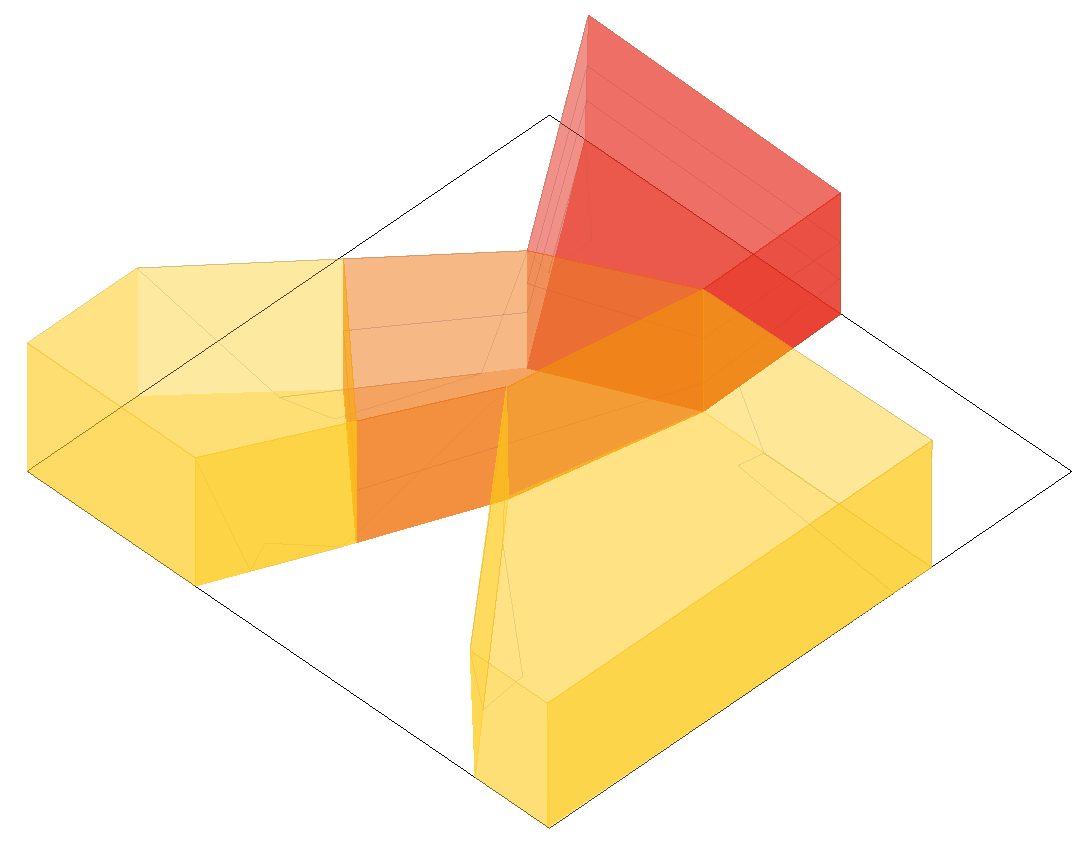

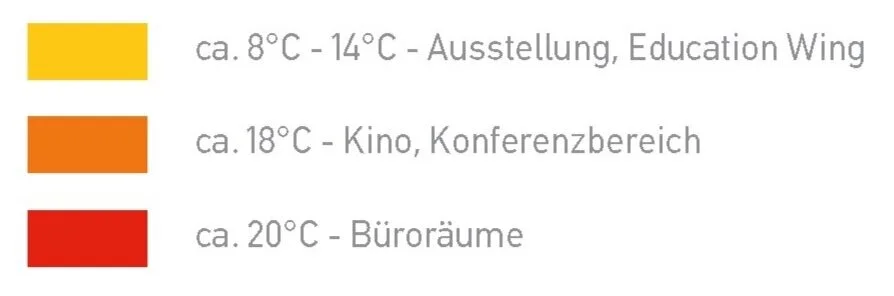

Der Nutzung entsprechend werden die Gebäudeflügel unterschiedlich beheizt, auf 20° C die Büroräume, auf 18° C der Education Wing und auf 8° C die großvolumige Ausstellungshalle. Durch die Staffelung der Temperaturzonen können gegenüber einer durchgängigen 20° C-Temperierung in den Wintermonaten über 40 % der Energiekosten für den Betrieb des 10.250m3 umfassenden Gebäudevolumens eingespart werden.

Temperaturzonen

Reduzierung des Wärmeenergiebedarfs durch nutzungsbezogene Staffelung der Temperaturzonen

Heiz- und kühllastbezogene Kombinierungsmöglichkeit bzw. bauliche Trennung der Temperatur Zonen entsprechend der unterschiedlichen Nutzungsanforderungen

Orientierung der Geäudeflügel nach Heiz- bzw. Kühlbedarf der Nutzung

Optimierung Verhältnis Wärmeenergiegewinn / Kühlung / Belichtung

Minimierung der haustechnischen Anlagen und der laufenden Energieaufwendungen

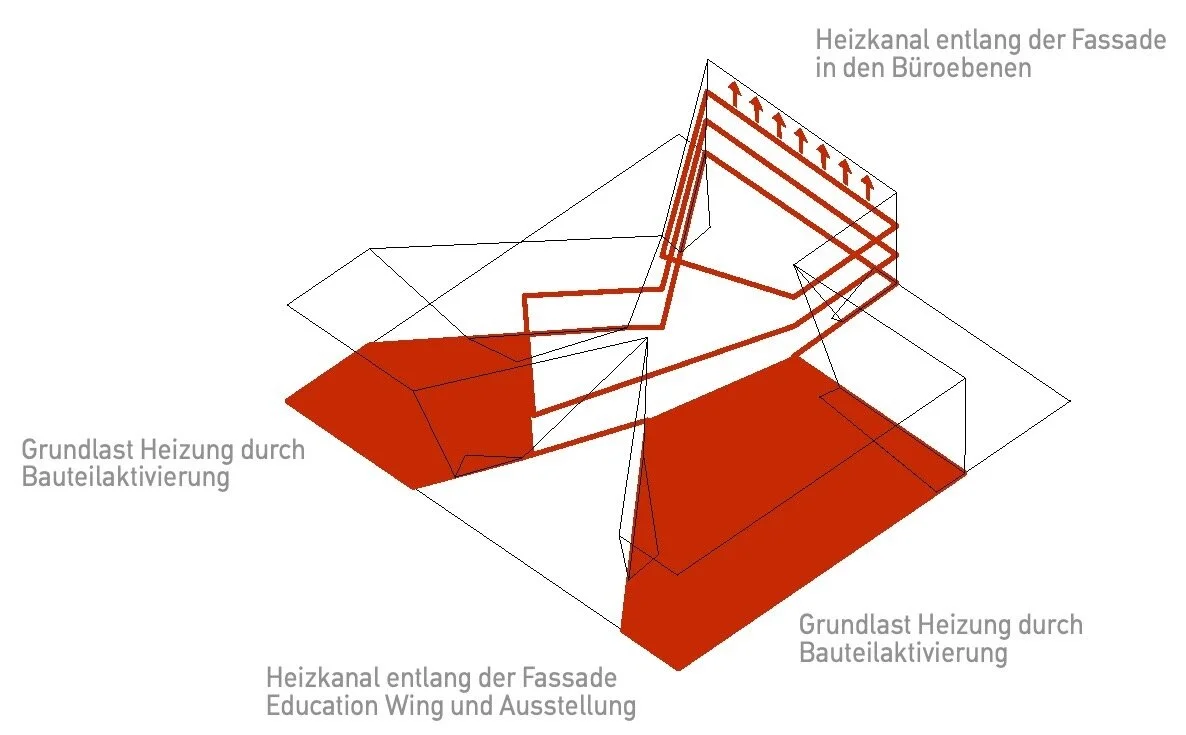

Zur Abdeckung unterschiedlicher Heizgrundlasten sind die Ausstellung und der Education-Wing mit separat schaltbaren Fußbodenheizsystemen versehen. Für besondere Anlässe kann die Raumtemperatur über Unterflurkonvektoren entlang der Fassade auf 20 °C angehoben werden. Im Administrationsbereich sind vor der Ganzglasfassade zur Vermeidung des Kaltluftabfalls Heizkanäle und in den Bereichen mit massiven Betonwänden Niedrigtemperatur-Heizkörper installiert.

Die Beibringung der Heizenergie erfolgt über das örtliche Fernwärmenetz.

Heizung

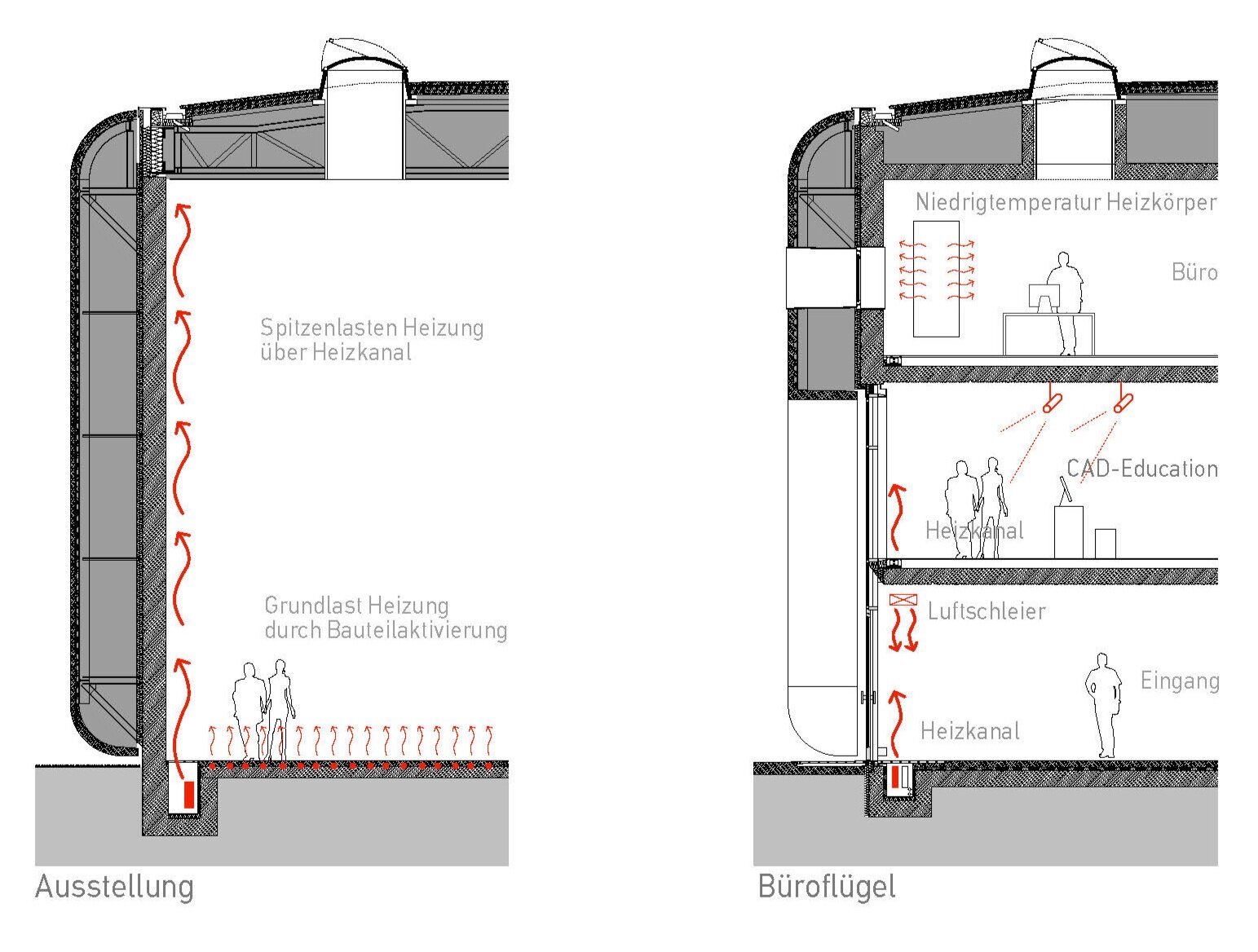

Temperierung der Zuluft über Erdkanal

Erwärmung Zuluft Konferenzbereich und Kino durch Wärmetauscher

Abluft über Unterdruck

in Nebenräumen Kernbereich

Lüftung - Winter

Der Mindest-Volumenstrom für Frischluftzufuhr und Abluft erfolgt in der Kälteperiode über den oben beschriebenen Erdkanal sowie Wärmetauscher in der Fassade.

In den Wintermonaten werden die unterschiedlichen Temperaturzonen durch Glaswände voneinander abgetrennt. Im Sommer sind sie vollständig geöffnet, um so im Raumverbund die gewünschte Nachtauskühlung zu gewährleisten.

.

Mit einem transparenten Anteil von 60% verfügt die Fassade über optimale Tageslichtnutzung im Bürobereich durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem gewünschtem passiven Solargewinn im Winter einerseits und der unerwünschten Aufheizung in den Sommermonaten andererseits.

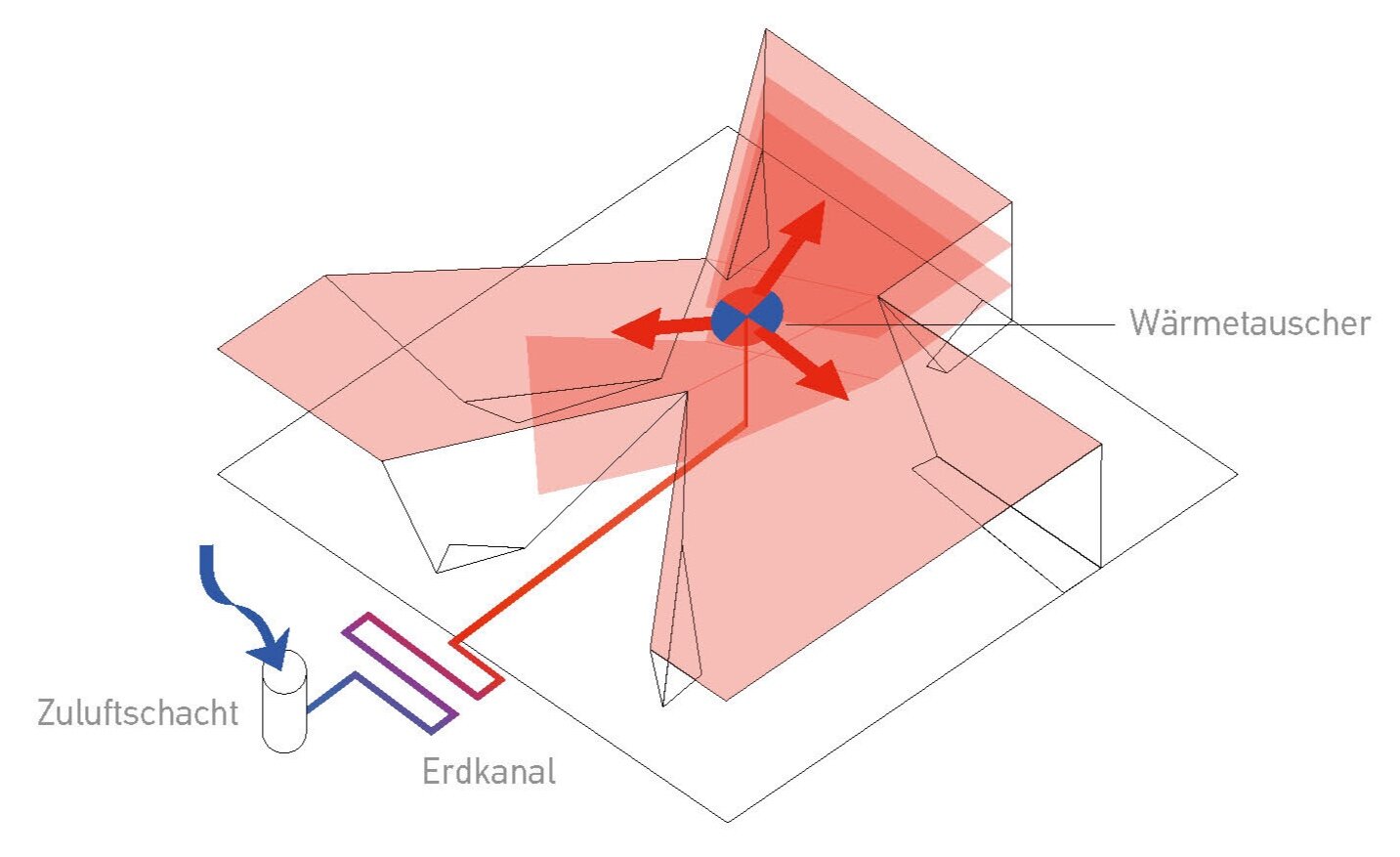

Natürliche Lüftung über die Fassade

Kühlung massiver Bauteile durch natürliche Belüftung in den Nachtstunden

Temperierung der Zuluft über Erdkanal

Kühlung Zuluft Konferenzbereich und Kino durch Wärmetauscher

Natürliche Lüftung / Kühlung Sommer

Beleuchtung und Verbrauchsquellen

Das Grundkonzept ist die Minimierung des Elektroenergiebedarfs durch Maximierung der Tageslichtnutzung. Hierfür ist die Fassade großflächig Verglast und mit großen Oberlichtern versehen.

Büros, Bibliothek und die Werkstätten der Restauratoren sind mit direkt-indirekt strahlenden Pendelleuchten ausgestattet. Mit Sensortechnik wird ein konstantes, arbeitsgerechtes Beleuchtungsniveau bei schwankendem Tageslicht eingestellt. Bewegungsmelder dimmen das Licht nach 15 Minuten ab, dadurch wird eine Energieersparnis von 65 % und ein Stromverbrauch für die Beleuchtung von > 7 W/qm erzielt. Sämtliche Büros und allgemeine Bereiche sind mit Bewegungsmeldern für die Beleuchtungsfunktion ausgestattet. Auch die energieeffizienten, strahlungsarmen Bürogeräte sind mit Präsenzsensoren und Ruhemodusschaltung versehen.

optimierte Tagesbelichtung bis in die Tiefe der Nutzflächen durch raumhohe Verglasung

Gesamtenergetisch optimierter transparenter Fassadenflächenanteil von 60%

Verglasung mit hoher Lichtdurchlässigkeit und gleichzeitig hohem Sonnen- und Wärmeschutz

Silberne Jalousien für eine hohe Tageslichtausbeute durch Lichtlenkung und Kunstlichtausbeute durch Lichtreflexion

Effektiver Sonnenschutz durch breite Jalousien

Zentral gesteuertes Herabfahren des Sonnenschutzes bei Sonneneinstrahlung - individuelle Regelungsmöglichkeit durch den Nutzer

Diffuslicht über Oberlichter

Minimierung des Elektroenergiebedarfs durch Maximierung der Tageslichtnutzung

Präsenzsensoren für die Ruhemodusschaltung der Verbrauchsquellen

Pendelleuchten, direkt / indirekt strahlend - Betriebswirkungsgrad 75%

Sensortechnik stellt konstantes arbeitsgerechtes Beleuchtungsniveau bei schwankendem Tageslicht ein

Bewegungsmelder dimmt Licht nach 15 Minuten ab, Energieersparnis 65%, Stromverbrauch Beleuchtung > 7 W/m2

Energieeffiziente, strahlungsarme Bürogeräte, Ruhemodus nach 3 Minuten

Flurbeleuchtung mit Bewegungsmeldern

Das Museum

MLP Muzeum Lotnictwa Polskiego

Award of the Polish Green Building Council - Best Ecological Building 2010

Museum für Luftfahrt und Aviation Park in Krakau, Polen I 2010 I 4.504 qm BGF I 6,19 ha Aviation Park Bauherr: Muzeum Lotnictwa Polskiego I Pysall.Ruge Architekten mit Bartlomiej Kisielewski

Das Museum Lotnictwa wurde 2010 durch den Polish Green Building Council mit dem „Award for the Best Ecological Building in Poland“ ausgezeichnet. Auszug aus der Würdigung:

Die Reduktionsästhetik der Formensprache und der Materialwahl lenkt nicht nur das Augenmerk des Besuchers auf die Ausstellungsobjekte, der minimierte Materialeinsatz ist durch die Reduzierung des Bauaufwandes auch ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll.

Die Wahl von Sichtbeton für Wände und Böden ist in mehrfacher Hinsicht sinnvoll. Er bildet einen neutralen Hintergrund für die Ausstellungsobjekte, sorgt durch große Speichermasse für ein ausgeglichenes Innenraumklima und bedarf keinerlei Maßnahmen der Instandhaltung.

mehr

Das haustechnische Konzept verfolgt das Ziel der Vermeidung von Bau- und Betriebskosten. Unterschiedliche, bedarfsorientierte Temperaturzonen, natürliche Lüftung und intensive Tageslichtnutzung sorgen für einen Ressourcen schonenden Betrieb des Gebäudes.

Die natürliche Lüftung und die Nachtauskühlung in den Sommermonaten erfolgt über Öffnungsflügel in der Fassade und Oberlichter. Flächen und Kosten für Kanäle und Schächte sowie wartungsintensive Anlagen fallen hiermit nicht an. Gen Norden ausgerichtet und mit einem 200 m2 großen Tor versehen, kann auch der Großraum für die Ausstellung der Flugzeuge im Sommer natürlich belüftet und ohne Klimatisierung genutzt werden.

Lediglich das Kino und der Vortragssaal erhalten Zu- und Abluft über einen Wärmetauscher mit Luftzuführung durch einen Erdkanal. Die Luftzuführung durch einen Erdkanal bewirkt die energieeffiziente Erwärmung der kalten Aussenluft im Winter und die Abkühlung der warmen Zuluft im Sommer.

Der Nutzung entsprechend werden die Gebäudeflügel unterschiedlich beheizt, auf 20° C die Büroräume, auf 18° C der Education Wing und auf 15° C, die als Übergang zur Freiluftausstellung dienende Halle für Flugzeuge. Mit der Staffelung der Temperaturzonen werden gegenüber einer durchgängigen 20° C-Temperierung in den Wintermonaten, 40 % der Energiekosten für den Betrieb des 10.250 m3 großen Gebäudevolumens eingespart.

Neben der intensiven Tageslichtnutzung über die Fassade und große Oberlichter wurde ein energieeffizientes Beleuchtungssystem in Ausstellung und Administration realisiert. Hierzu gehören Licht lenkende Lamellen und der Einsatz von Niedrigenergieleuchten in Kombination mit Bewegungsmeldern.

Die Fachplanung für Haustechnik und Tragwerk erfolgte durch das Ingenieurbüro Arup International, Krakau.

Der 4.504 m2 Museumsbau und der 6,19 ha Aviation Park sind für eine Gesamtsumme von 13,0 Mio € realisiert worden. Mit Baukosten von unter 2.500 €/m2 ist eine ökologisch und ökonomisch vorbildliches Bauwerk entstanden.

Erläuterung ökologisches- und energetisches Konzept

Mit grundsätzlichen Entscheidungen der Gebäude- und Technikkonzeption in der frühen Planungsphase, einer nachhaltigen Materialwahl, einem überlegten Bauprozess, einem maßgeschneiderten Maintenance-Konzept und der Berücksichtigung von Nutzerverhalten wurde die Minimierung des Aufwandes in Bau-und Betrieb umgesetzt. Durch die integrale Planung mit ARUP International für die TGA- und Tragwerksplanung ist ein nachhaltig ökologisches Museum konzipiert und realisiert worden. Die Aufteilung des Hauses in unterschiedliche, nach Nutzung gestaffelte Temperaturzonen (Zwiebelprinzip), natürliche Lüftung und intensive Tageslichtnutzung vermindern erfolgreich den technischen Aufwand und die laufenden Betriebsaufwendungen. Im Ergebnis liegt der Primärenergiebedarf des Gebäudes weit unter den Referenzwerten für vergleichbare Museumsbauten. Der Bauprozess und die Baumaterialien entsprechen einem nachhaltig ökologischen Lebenszyklus von Gewinnung - Transport - Verarbeitung – Maintenance und Nutzung bis zum Recycling der Immobilie. Das Museum ist hierfür mit dem PLGBC-Award 2010, als „Best Ecological Building in Poland“, ausgezeichnet worden.

Lüftung – Heizung – Kühlung

Ziel des Konzeptes für die Heizung, Kühlung und Lüftung des Gebäudes ist die Minimierung des hierfür einzusetzenden Energiebedarfs von Technik in Bau und Betrieb bei gleichzeitiger Maximierung der Aufenthalts- und Nutzungsqualität im Ausstellungs- sowie auch im Administrationsbereich.

Das integral geplante Haus setzt für die Vermeidung von Energieaufwand bereits bei der Gebäudeform und Fassade an: Das optimierte Verhältnis von Volumen/Nutzfläche zur Außenfläche, die Aufteilung in drei nutzungsspezifisch unterschiedlich temperierte Gebäudeflügel und ein hoher Sonnen- und Wärmeschutz reduzieren bereits erfolgreich den Energiebedarf im Vergleich zu Referenzgebäuden. Die weitestgehende Realisierung von natürlicher Be- und Entlüftung vermeidet aufwändige technischer Anlagen und den daraus resultierenden kostenintensiven Betrieb.

Grundkonzept der natürlichen Lüftung der drei Gebäudeflügel im Sommer: Über die Fassade erfolgt in den Nachtstunden die freie Lüftung und Kühlung der massiven unverkleideten Stahlbetondecken und Wände als antizyklische Speichermasse. Die thermische Trägheit des über Nacht abgekühlten massiven Materials führt zu einem „frischen“ Raumklima während der Öffnungszeiten des Museums. Gen Norden ausgerichtet und mit einem 200 qm großen Tor versehen, wird auch die Ausstellung im Sommer natürlich belüftet und ohne Klimatisierung genutzt. Große Oberlichter sorgen für eine gute Querlüftung.

Der Vortragssaal, das Kino und Sanitärbereiche sind nicht natürlich belüftet, sie werden über eine Lüftungsanlage mit energieeffizienten Wärmetauschern ohne Einsatz von Kompressionskälte versorgt. Der zugrunde gelegte Mindestluft-Volumenstrom beträgt 30 m³/h pro Person. Die Außenluft wird dabei zunächst über einen Erdkanal geführt und so unter Nutzung der konstanten Bodentemperatur von ca. 8°C wird die Frischluft vortemperiert, im Winter erwärmt und im Sommer gekühlt. Der kombinierte Lüftungsbetrieb aus natürlicher Frischluftzufuhr und maschineller Abluft erlaubt während der warmen und der Übergangsperiode einen energiesparenden Betrieb. Quelllüftung, große Kanalquerschnitte und kurze Lüftungskanallängen sorgen für geringe Druckverluste und einen geringen Energieverbrauch der Ventilatoren. Energetisch sinnvoll befinden sich die Räumlichkeiten mit Lüftung, Heizung und Kühlung im Inneren des Gebäudes (Zwiebelprinzip).

Der Nutzung entsprechend werden die Gebäudeflügel unterschiedlich beheizt, auf 20° C die Büroräume, auf 18° C der Education Wing und auf 8° C die großvolumige Ausstellungshalle. Durch die Staffelung der Temperaturzonen können gegenüber einer durchgängigen 20° C-Temperierung in den Wintermonaten über 40 % der Energiekosten für den Betrieb des 10.250m3 umfassenden Gebäudevolumens eingespart werden.

Zur Abdeckung unterschiedlicher Heizgrundlasten sind die Ausstellung und der Education-Wing mit separat schaltbaren Fußbodenheizsystemen versehen. Für besondere Anlässe kann die Raumtemperatur über Unterflurkonvektoren entlang der Fassade auf 20 °C angehoben werden. Im Administrationsbereich sind vor der Ganzglasfassade zur Vermeidung des Kaltluftabfalls Heizkanäle und in den Bereichen mit massiven Betonwänden Niedrigtemperatur-Heizkörper installiert.

Die Beibringung der Heizenergie erfolgt über das örtliche Fernwärmenetz.

Der Mindest-Volumenstrom für Frischluftzufuhr und Abluft erfolgt in der Kälteperiode über den oben beschriebenen Erdkanal sowie Wärmetauscher in der Fassade.

In den Wintermonaten werden die unterschiedlichen Temperaturzonen durch Glaswände voneinander abgetrennt. Im Sommer sind sie vollständig geöffnet, um so im Raumverbund die gewünschte Nachtauskühlung zu gewährleisten.

Mit einem transparenten Anteil von 60% verfügt die Fassade über optimale Tageslichtnutzung im Bürobereich durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem gewünschtem passiven Solargewinn im Winter einerseits und der unerwünschten Aufheizung in den Sommermonaten andererseits.

Beleuchtung und Verbrauchsquellen

Das Grundkonzept ist die Minimierung des Elektroenergiebedarfs durch Maximierung der Tageslichtnutzung. Hierfür ist die Fassade großflächig Verglast und mit großen Oberlichtern versehen.

Die Ausrichtung des Ausstellungsflügels nach Norden sorgt ganztägig für eine natürliche, indirekte und diffuse Beleuchtung der Exponate. Licht lenkende Lamellen an der Fassade werden tageslichtabhängig gesteuert und werfen natürliches Licht tief in den Raum und an die Decke. Künstliche Beleuchtung wird sparsam, nicht „flächendeckend“ eingesetzt, dies ist nicht nur energetisch sinnvoll, sondern Mittel zur Akzentuierung einzelner Ausstellungsstücke.

Büros, Bibliothek und die Werkstätten der Restauratoren sind mit direkt-indirekt strahlenden Pendelleuchten ausgestattet. Mit Sensortechnik wird ein konstantes, arbeitsgerechtes Beleuchtungsniveau bei schwankendem Tageslicht eingestellt. Bewegungsmelder dimmen das Licht nach 15 Minuten ab, dadurch wird eine Energieersparnis von 65 % und ein Stromverbrauch für die Beleuchtung von > 7 W/qm erzielt. Sämtliche Büros und allgemeine Bereiche sind mit Bewegungsmeldern für die Beleuchtungsfunktion ausgestattet. Auch die energieeffizienten, strahlungsarmen Bürogeräte sind mit Präsenzsensoren und Ruhemodusschaltung versehen.

|

PROJEKT INFORMATION |

|

|

Ort |

Krakau, Polen |

|

Bauherr |

Muzeum Lotnictwa Polskiego |

|

Jahr |

2010 |

|

Status |

Fertiggestellt |

|

Programm |

Museum, Besucherzentrum |

|

Größe |

4.504 m2, 6,19ha Park |

|

Budget |

13.000.000 euro |